Le cercle celtique de George Orwell

« À l’évidence, l’Ukraine n’intéresse personne ! »

Voilà ce que je me suis dit, engoncé dans mon fauteuil du cinéma l’Image à Plougastel un soir de juillet 2020, entre deux confinements. Il faut dire qu’il n’y avait personne d’autre dans la salle obscure. En plein covid, j’étais seul. Et j’aurais pu ne pas rester à cette séance car la bénévole, héroïquement chargée du ciné, avait tout fait pour me mettre en garde :

– Je l’ai vu ce film. C’est horrible !

Il faut dire que L’ombre de Staline de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland évoquait la grande famine de 1933 en Ukraine, l’Holodomor. Provoquée par la folle politique économique de Staline elle aurait fait entre 3 et 5 millions de morts. On y voit une scène particulièrement atroce mais réaliste. Des enfants affamés donnent à dévorer des bouchées de viande au journaliste, le héros du film, venu clandestinement pour enquêter sur cette famine. Le jeune homme comprend, mais un peu tard, que les gamins lui ont donné en partage un morceau de leur propre frère mort peu avant… Holodomor, le nom épouvantable seul fait trembler !

Le film retrace une histoire véridique. Journaliste freelance gallois, Gareth Jones qui a interviewé Hitler et Mussolini, est venu à Moscou pour réaliser un nouveau scoop : interviewer Staline. Malgré ses liens avec l’ancien Premier ministre Lloyd George, Gallois comme lui, il échoue. Il décide alors de quitter clandestinement Moscou, bravant les interdits du NKVD (l’ancêtre du KGB), afin d’effectuer un reportage sur la situation tragique en Ukraine.

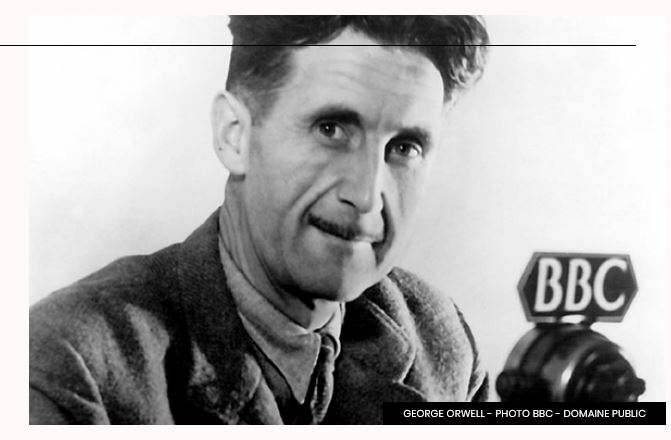

Lorsqu’elle paraîtra dans la presse anglophone son enquête fera fureur. Mais elle est aussi la cible d’une cabale par des agents d’influence de l’URSS. Parmi les rares qui y croiront et l’encourageront à la publier, figure le romancier Eric Arthur Blair que cette histoire va en partie inspirer. Sous son nom de plume – George Orwell – l’homme de gauche qui a combattu en Espagne où il a constaté les ravages du stalinisme, conçoit un conte politique ravageur, devenu un classique : La Ferme des animaux, sorti à l’été 1945. D’ailleurs, on voit constamment dans le film, Orwell tapant à la machine le récit inspiré par cette histoire. En réalité, dix ans se sont écoulés et la rédaction du livre puise aussi dans d’autres inspirations. Entretemps, le malheureux Gareth Jones a été assassiné en Mongolie, probablement par le NKVD qui s’est vengé. « Il a dit la vérité, il doit être assassiné… » On connait la chanson.

Rédigé en 1943-1944, La ferme des animaux constitue une satire féroce du régime de Staline. Utilisant des animaux comme personnages, le roman retrace la façon dont ce dernier a détruit toute opposition, à commencer par celle de Trotsky. Revenant sur le métier, Orwell publiera en 1949 son best-seller 1984 (Ninety Eighty-Four) reprenant des aspects du système stalinien, mais étendant son anti-Utopie à tout régime dictatorial ou totalitaire. Et encore ne connaissait-il pas la dictature de Xi Jinping à l’heure de la reconnaissance faciale et du contrôle de vaccination par smartphone !

Le premier roman, La ferme des animaux, constitue une allégorie dans laquelle les animaux animent une rébellion victorieuse contre la dictature du propriétaire de Manor Farm un capitaliste (humain) qui, – surprise ! –, s’appelle « Mister Jones » (comme Gareth). Cependant le chef du nouveau système, un cochon nommé « Napoléon » (alias Staline) trahit la révolution et expulse son opposant dans le parti des porcs, « Blanche-Neige » (alias Trotsky). Puis il noue une alliance avec l’ancien patron « Jones » (Churchill ?) contre le peuple des animaux dont la révolution a été trahie. Notons qu’Orwell écrit à l’époque des conférences de Téhéran et de Yalta alors que Staline s’est allié avec ses ennemis Churchill et Roosevelt. L’allusion est trop claire : de nombreux éditeurs refusent de publier le roman. Celui qui en aura le courage – Secker & Warburg – a bien fait : le livre n’a jamais cessé d’être réimprimé depuis.

Peu avant la fin de la Guerre froide, et de l’ère Gorbatchev, ce roman, ainsi que 1984 ont enfin été publiés en URSS. C’est à cette occasion qu’un journaliste russe, Vitali Tretiakov, a souligné qu’Orwell s’était inspiré d’une nouvelle d’un écrivain ukrainien, Nikolaï Kostomarov (1817-1885), intitulée La révolte des animaux (скотской бунт) qui raconte une révolution ratée des animaux dans une ferme. La ressemblance avec le roman d’Orwell est troublante[1]. Mais ce dernier ne connaissait pas le russe et n’a jamais été en URSS. Explication vraisemblable : il a eu connaissance de ce texte, publié en 1917, grâce à notre reporter gallois Gareth Jones…

C’est à partir de cette histoire que j’ai enquêté sur un angle mort de la vie et de l’œuvre de George Orwell : ses relations avec le monde celtique.

J’y ai été encouragé par un dessin humoristique publié en Bretagne, en janvier 1937, dans le journal Résistance – La Croix de Morlaix, proche du Parti social français, le mouvement d’extrême-droite du colonel de La Roque. Une illustration qui préfigure le livre d’Orwell : « Le bolchevisme des animaux ».

Or 1937, c’est l’année charnière où Orwell combat en Espagne, côté républicain, ce qu’il raconte dans son reportage, « Hommage à la Catalogne », relatant la double guerre civile qu’il a vécue : celle de la République contre Franco, et celle de l’internationale communiste, dirigée de Moscou, contre les opposants anarchistes ou ceux de la gauche révolutionnaire au sein du camp républicain.

Guerre d’Espagne : le martyr d’un Écossais

Pour être précis, c’est en décembre 1936 qu’il débarque dans le bureau de l’Independent Labour Party, à Barcelone. L’ILP se situe à la gauche du parti travailliste et son représentant, l’Écossais John McNair, procède à l’enregistrement de son engagement auprès du Partido obrero de unificacíon marxista et de sa 29ème Division baptisée « Lénine ». Le POUM est un petit parti, dont les dirigeants autour d’Andreu Nin, ont rompu avec le Parti communiste espagnol, et se sont distancés aussi de Léon Trotsky en exil. Victor Alba, l’historien du POUM, alors responsable des jeunesses du mouvement, que j’ai interviewé à Sitgès (en Catalogne en 1988) m’a confirmé que dès le premier jour, il a fait visiter Barcelone à Orwell car tous deux parlaient français. L’écrivain lui était apparu comme un personnage peu bavard et taciturne, mais contrairement à beaucoup de journalistes et d’intellectuels étrangers, lui n’était pas venu pour faire du tourisme politique. Mais pour se battre. Il avait, doit-on le rappeler, effectué une formation de policier en Birmanie où il avait même chassé l’éléphant (lire à ce sujet son ouvrage Une Histoire birmane)…

Parmi les étrangers qui ont rallié le POUM, j’ai relevé, dans les archives et les livres que ses compagnons de combat les plus proches sont gallois, irlandais, et surtout écossais.

De nombreux Celtes ont en effet rejoint les Brigades internationales, – sous tutelle de l’Internationale communiste –, mais aussi des formations de gauche hostiles à la politique de Staline. Au sein du POUM, Orwell va fréquenter ces combattants du cercle celtique qu’il cite dans son Hommage à la Catalogne. Patrick O’Hara, un infirmier d’une famille irlandaise de Glasgow, éduqué à Belfast ou cet autre Irlandais, John « Paddy » Donovan.

Non cité dans son livre, mais bien présent : Paddy Trench, un journaliste dublinois qui se met au service de la propagande du POUM (comme me l’a rapporté son neveu, mon ami Brian Trench, grâce à qui j’ai travaillé autrefois pour les hebdos irlandais Hibernia et Sunday Tribune). De même proche du POUM, Richard Bennet, enseignant à Trinity College Dublin ; sans oublier la femme d’Orwell, venue le rejoindre en Espagne et qui est une universitaire d’Oxford d’origine irlandaise : Eileen O’Shaughnessy. Elle devient secrétaire de John MacNair avant d’aller combattre sur le front d’Huesca.

Autre personnage central : Bob Williams, ouvrier agricole gallois, membre de l’ILP qui dirigeait une colonne (ayant reçu le grade de colonel honoraire de l’Armée rouge obtenu à Moscou au début de la décennie). Edwards n’éprouvait pas une sympathie délirante pour Orwell qu’il estimait contrairement aux autres témoins un intellectuel venu en touriste pour puiser de l’inspiration pour ses livres. Ce qui est faux : Orwell a même été blessé gravement à la gorge et un temps hospitalisé en combattant sur le front. Alors qu’il est rétabli, les autorités de Barcelone, phagocytées par les hommes de Staline, décident de démanteler les milices qui leurs sont hostiles : la CNT et autres anarchistes, les gens du POUM…

En enquêtant sur l’action de Jean Cremet en Espagne, dissident communiste nantais qu’on croyait mort en Chine et qui agissait sous un faux nom, j’ai acquis la conviction qu’il avait croisé Orwell au moment le plus dangereux lorsque celui-ci risquait d’être arrêté avec son épouse. Je l’ai relaté l’histoire de Cremet dans L’Hermine rouge de Shanghai[2] :

« Orwell a déjà̀ perdu un de ses meilleurs amis, l’Ecossais Bob Smillie, assassiné par les communistes dans une prison de Valence. Le 20 juin, inconscient du danger qui le guette, le romancier britannique rentre du front où il combat avec ses camarades de la 29ème Division, celle du POUM. Au salon de l’Hôtel Continental, Eileen lui saute au cou en murmurant :

“– Va-t’en d’ici tout de suite… ”

Orwell comprend immédiatement. À mi-chemin en descendant l’escalier de la sortie, Eileen et lui croisent un Frenchman qui ne leur est pas inconnu :

“ Écoutez donc ! Il ne faut pas que vous entriez ici. Sortez vite d’ici et allez vous cacher avant qu’ils n’aient alerté la police ! ”, lui glissent-ils d’une voix oppressée… Nous en avons acquis la conviction, sinon la certitude : ce Frenchman, “ véritable ami du POUM dans le malheur ” selon l’expression même d’Orwell, n’est autre que le Breton Jean Cremet…

Bob Smillie (DR)

L’Écossais Bob Smillie dont il est question a été kidnappé et assassiné de la même façon qu’Andreu Nin, le chef du POUM[3]. Nin que Jean Cremet a bien connu à Moscou en 1927 habitant comme lui à l’Hôtel Lux.

Revenant de France, Smillie a été kidnappé à la frontière par des policiers, emmené dans une prison à Valence où il meurt officiellement « d’appendicite ». C’est à mon avis l’un des traumatismes qui ont le plus joué dans la décision d’Orwell d’écrire plus tard La Ferme des animaux. Déjà dans Hommage à la Catalogne, il relate l’événement :

« La mort de Smillie n’est pas une chose que je puisse aisément pardonner. Voilà un jeune homme bien doué et courageux, qui a renoncé à sa carrière à l’université de Glasgow pour venir combattre le fascisme et qui, comme j’en ai été moi-même témoin, a rempli tout son devoir au front avec une bonne volonté et un courage sans défaillance ; et tout ce qu’ils ont su faire de lui, ce fut de le jeter en prison et de le laisser mourir comme une bête abandonnée. […] Je ne vois pas comment des faits de ce genre – car le cas de Smillie n’est pas exceptionnel – peuvent rapprocher si peu que ce soit de la victoire. »

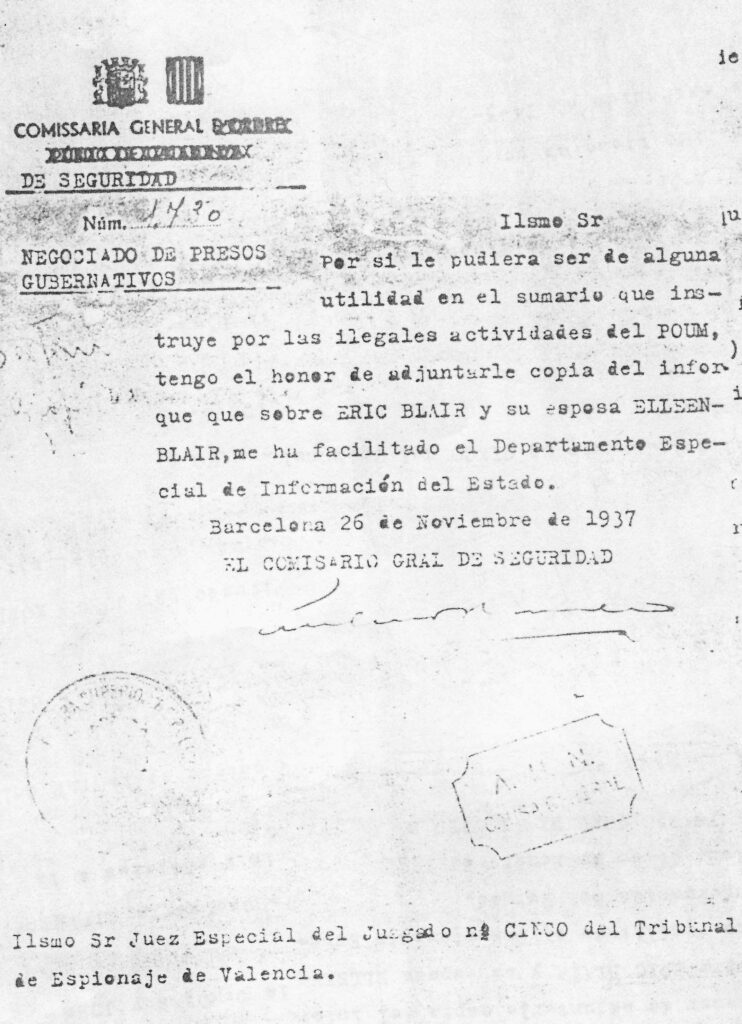

Et encore Orwell ne sait pas avec certitude qu’à l’époque il est étroitement surveillé par les services spéciaux républicains, la Dirección General de Seguridad sous tutelle du NKVD soviétique, comme en témoigne la fiche que j’ai trouvée dans les archives du Centre d’estudis històrics internationals de l’Université de Barcelone voici une trentaine d’années.

Plus récemment, grâce à une nouvelle biographie d’Orwell écrite par Gordon Bowker, on a appris en 1996 qu’un agent du NKVD qui avait pour nom Hugh O’Donnell était chargé de surveiller le couple Orwell en Espagne. Manifestement un Irlandais. Son nom de code était « O’Brien » … Fait extraordinaire « O’Brien » c’est le nom qu’Orwell donnera à l’agent infiltré de la Police de la Pensée dépendant de « Big Brother » dans son roman 1984. Mais n’anticipons pas.

Ambivalent face aux Écossais et aux Irlandais

La relation d’Orwell avec les Irlandais et les Écossais est très ambivalente. L’Écosse, tout d’abord. Dans sa jeunesse, il affiche une détestation pour les Calédoniens. Né en Inde, il descend pourtant d’une famille écossaise : les Blair. Ce nom vient du gaélique écossais « Blár » (ainsi qu’en irlandais) : une plaine, un champ, un champ de bataille. Un nom de famille qui a vu le jour dans l’Ayrshire (Siorrachd Inbhir Áir), ancien comté de la région de Strathclyde (sud-ouest de l’Écosse). L’affaire est savoureuse car lorsque Blair choisit le nom de plume d’Orwell, c’est un pseudonyme issu du gaélique écossais. Orwell : le nom d’une paroisse à Kinross-shire. (du gaélique – inbhar coille –, signifiant le « bois d’if »[4]).

Pourquoi donc cette détestation pour les Écossais comme en témoigne une de ses petites amies au début des années 1930 ? Une répulsion masochiste à l’égard d’une institutrice qui dévalorisait le port du kilt et le fort accent écossais ? Une détestation pour le colonel Clyne Stewart qui dirigeait l’école de police où il a été formé pour être bobbie en Birmanie ? Ses biographes le pensent. Mais plus encore, et c’est très politique, une honte socio-psychologique d’appartenir à une famille qui, depuis l’ancêtre John Blair (1668-1728) installé en Jamaïque et surtout l’arrière-grand père Charles Blair (1776-1854), s’est enrichie grâce à la traite des esclaves.

L’œuvre initiale d’Orwell dénonce l’impérialisme britannique et en particulier les Juifs et les Écossais qui en sont souvent les chevilles ouvrières, estime-t-il. À partir de 1945 toutefois, il va changer de vision.

Pendant ce temps, le monde irlandais a été plus déterminant pour lui par sa littérature. Le premier livre qui a marqué Orwell, Les Voyages de Gulliver du Dublinois Jonathan Swift, influencera toute sa vie. Le fantastique au service de la critique sociale, déjà.

Mais plus encore, c’est Ulysse de James Joyce qui le passionne, notamment avec la profusion de mots inventés, ce qui nous fait anticiper ce que sera la Novlangue dans 1984. Il prend fait et cause pour Joyce et son Ulysse, jugé obscène par bien des intellectuels et le relit sans cesse. Comme le signale son biographe Bernard Crick, Orwell partage avec Joyce le mépris « pour ceux qui écrivent des romans en lisant ceux des autres ». Il n’empêche, il raconte à une amie : « J’ai décidé de mettre à l’écart mon exemplaire d’Ulysse. J’aimerais ne jamais l’avoir lu. Il me donne un complexe d’infériorité. [5]»

Orwell a tendance à aduler l’universel de la littérature de Joyce et à critiquer le séparatisme irlandais étroitement chauvin à son avis. Cela me rappelle ce que me disait mon ami le journaliste dublinois Géry Lawless, alors que je rédigeai ma biographie de James Connolly, le Jean Jaurès irlandais fusillé à l’issue du soulèvement de Pâques 1916, qu’il avait codirigé :

« On aurait tort d’opposer James Connolly à James Joyce. Même si Joyce était à l’étranger en 1916. Ce sont deux faces du même mouvement révolutionnaire qui a bouleversé le monde. Connolly lance le premier grand mouvement de décolonisation suivi par les Indiens, les Égyptiens, les Indochinois… Joyce révolutionne la littérature avec son Ulysse. »

Manifestement Orwell n’est pas de cet avis puisqu’il épingle constamment Seán O’Casey, le dramaturge dublinois, qui a fondé en 1913 avec Connolly, l’Armée des citoyens d’Irlande (The Irish Citizen Army), une milice d’auto-défense ouvrière qui sera l’un des piliers de l’IRA et donc du soulèvement de Pâques.

Cette armée syndicale a inspiré certaines milices populaires, en particulier en Espagne, avec l’envoi massif d’Irlandais dans la Cinquième brigade internationale dirigée par l’ancien chef de l’IRA, Frank Ryan. Cependant, les Brigades internationales sont massivement contrôlées par l’Internationale communiste. Et déjà, on l’a vu, Orwell avait choisi un autre camp à gauche.

Le nationalisme celtique à deux visages

L’ancien combattant du POUM est encore ambivalent sur la question des identités nationales et singulièrement celtiques. On peut dire qu’il change de façon importante au cours des cinq ans qui lui restent à vivre entre 1945 et 1950, période pendant laquelle, il va rédiger 1984. La bataille contre le stalinisme et le nazisme l’a amené à manifester dans ses textes une prédilection pour le nationalisme anglais. Mais petit à petit cet engouement va régresser.

En tout cas, Orwell, qui éprouve toujours de la sympathie pour une conception internationaliste, reproche surtout aux mouvements séparatistes – par un tropisme pronazi ou prosoviétique – de mener une guerre contre l’Angleterre.

Voici ce qu’il dit du « nationalisme celte » en 1945 :

« Les nationalismes gallois, irlandais et écossais diffèrent à plus d’un titre mais se ressemblent par leur orientation antianglaise. Leur opposition à la guerre n’a pas empêché les membres de ces trois mouvements de continuer à se dire prorusses, et les plus délirants d’entre eux ont même réussi à être simultanément prorusses et pronazis. Mais le nationalisme celte ne se réduit pas à l’anglophobie. Son élément moteur est la croyance en la grandeur passée et future des Celtes, et il comporte un aspect nettement raciste. Le Celte est censé posséder sur le Saxon une supériorité morale – être plus simple, plus créatif, moins vulgaire, moins snob, etc. –, mais il suffit de creuser un peu pour retrouver l’habituelle soif de pouvoir. Un des symptômes en est l’illusion selon laquelle une Irlande, une Écosse ou même un pays de Galles indépendants pourraient subsister par eux-mêmes et se passer de la protection anglaise. Parmi les écrivains, Hugh MacDiarmid et Sean O’Casey sont représentatifs de cette école de pensée. Aucun écrivain irlandais moderne, eût-il l’envergure de Yeats ou de Joyce, n’est totalement exempt de penchants nationalistes. »

Seán O’Casey par le dessinateur russe (installé à Dublin) Harry Kernoff (Source l’Irish Times, 27mars 1980).

Orwell devient Big Brother

Pendant la Guerre mondiale, Orwell a accepté de travailler pour le système de guerre psychologique britannique ciblant surtout les forces de l’Axe. Mais il reste en contact avec ce dispositif lorsqu’il est reconverti, à partir de la Guerre froide (1947) pour s’opposer au Pacte de Varsovie.

À la demande des services spéciaux de Sa Majesté, il rédige une liste d’une centaine d’intellectuels et de journalistes jugés proches du communisme dont il faut se méfier incluant Charlie Chaplin, Orson Wells, John Steinbeck, Walter Duranty – le correspondant du New York Times à Moscou qui avait dénoncé le reportage de Gareth Jones sur l’Holodomor ! –, l’acteur Michael Redgrave (le frère de Vanessa Redgrave) qui paradoxalement jouera le rôle d’O’Brien dans l’adaptation de 1984 au cinéma (en 1956), Hugh MacDiarmid, le poète et nationaliste écossais, Peadar O’Donnell, le socialiste irlandais, ancien de l’IRA. Seán O’Casey figurait dans le brouillon de la liste rédigée par Orwell mais pas dans liste finale au motif du jugement figurant en marge : « c’est un idiot » …

Aujourd’hui, l’explication donnée à ce jeu trouble de la part du dénonciateur de Big Brother, c’est qu’il a complété cette « liste noire » rédigée pour faire plaisir à Celia Kirwan pour laquelle, à la fin de sa vie, il éprouve de doux sentiments. Ms Kirwan est la belle-sœur de l’ancien communiste Arthur Koestler devenu célèbre par un roman parallèle à ceux d’Orwell : Le Zéro et l’infini. Orwell est-il devenu un Big Brother à son tour par anti-communisme ? A-t-il agi pour aider le parti travailliste au pouvoir ?

Celia travaille pour l’Information Research Department (IRD), une excroissance du Foreign Office, articulée en réalité par le service secret MI6. L’IRD est chargé d’organiser, en liaison avec les Américains de la CIA, une guerre psychologique contre le Bloc soviétique. Son chef, John Rennie, deviendra plus tard « C », le chef du MI6. Seront aussi publiées de revues anti-communistes, si possibles avec des gens de gauche.

Orwell vieillit mal. Il est malade et s’est entiché de Celia Kirwan qui lui rend constamment visite dans le sanatorium quand sa santé vacille. L’IRD va aider à assurer une publicité importante pour La Ferme des animaux et 1984. Comme l’écrit l’historien Richard J. Aldrich : « Il ne fait aucun doute qu’Orwell aurait eu un impact de sa propre initiative, mais on a du mal à échapper à la conclusion que le travail de l’IRD et de ses partenaires américains firent beaucoup pour élargir sa notoriété.[6]» En effet, l’IRD au début des années 1950 avait vendu les droits de la Ferme des animaux et de 1984 dans toutes les langues au profit de Sonia Blair, la veuve (mais en breton, Kêr al loened a été traduit tardivement, en 2011, par Erwan Hupel).

Plus intriguant : dès le décès d’Orwell, John Hunt, le redoutable opérationnel de la CIA qui finira en prison à la suite du scandale du Watergate vingt ans plus tard, se précipite chez Sonia, pour obtenir les droits cinématographiques de La Ferme des animaux qu’il était question de faire réaliser en dessin animé. 1984 bénéficiera d’un appui similaire pour sa formidable propagation. Nouveau pied de nez celtique : 1984 aurait dû s’appeler The Last Man in Europe. The Last man fait référence à un poème de Thomas Campbell (1777-1844) de Glasgow qui a lui-même copié sur un autre poète écossais, Robert Blair (1599-1746) d’Édimbourg…[7] Ce n’est pas un hasard. En tout cas, les concepts qui fourmillent dans la dystopie 1984 vont devenir mondialement célèbres : Big Brother et son culte de la personnalité ; le Ministère de la Vérité, la Double Pensée, la Police de la Pensée et ses slogans : LA GUERRE, C’EST LA PAIX

L’IGNORANCE C’EST LA FORCE

LA LIBERTÉ C’EST L’ESCLAVAGE

Volte-face pour le gaélique et l’indépendance

Malgré cette attitude contradictoire sur les nationalismes et sur l’Irlande, les toutes dernières années de sa vie, George Orwell se convertit à une certaine approbation de l’Écosse qui défend son identité. Cela correspondant à la date – 1945 – où disparait Eileen, son épouse d’origine irlandaise. Et où, en conséquence, il va s’isoler, l’année suivante, dans son dernier refuge, à Barnhill dans l’île de Jura aux Hébrides.

J’en veux pour preuve les articles qu’il a écrits sur l’indépendance de l’Ecosse et sur la langue gaélique. Le jour de la Saint-Valentin 1947 il écrit ceci dans le magazine socialiste Tribune, suite à un courrier des lecteurs qui réclame l’indépendance, même s’il reste prudent :

« Du point de vue économique, ce ne serait pas un argument très fort. Par le passé, certainement, nous avons exploité l’Écosse de façon éhontée, même si c’est vrai que l’Angleterre toute entière exploite l’Écosse dans sa totalité, savoir si l’Écosse serait en meilleure position si elle était totalement autonome, c’est une autre question. On peut dire que beaucoup d’Écossais, souvent modérés dans leur point de vue, commencent à penser à l’autonomie et estiment qu’ils se trouvent en position inférieure. Ils n’ont pas tort. Dans certains domaines, en tout cas, l’Écosse est presqu’un pays occupé. Vous avez la classe supérieure anglaise ou anglicisée, et une classe ouvrière écossaise qui parle avec un accent tout différent, et même, une bonne partie du temps une autre langue. C’est une sorte de division de classe bien plus dangereuse qu’ailleurs en Angleterre. Avec des circonstances favorables, cela pourrait évoluer de façon horrible… »

Bien évidemment, l’Écosse n’a pas encore découvert le pétrole qui va changer sa position économique. Et Orwell demeure circonspect. Cependant, dès 1945, dans le même magazine il a évoqué son appréciation de la langue et de la culture gaéliques.

« À une époque, j’aurais dit qu’il est absurde de garder vivante une langue archaïque comme le gaélique, parlée par seulement quelques centaines de milliers de gens. Maintenant, je n’en suis plus si sûr. Pour commencer, si les gens estiment qu’ils possèdent une culture spéciale qui devrait être préservée et que la langue en fait partie, on ne devrait pas les empêcher s’ils le souhaitent de voir leurs enfants l’apprendre correctement. Deuxièmement, il est probable que l’effort d’être bilingue constitue en soi une éducation valable. Les paysans écossais, locuteurs de gaélique, parlent un anglais magnifique, en partie, je pense, parce que l’anglais est presqu’une langue étrangère qu’ils n’utilisent pas tous les jours ensemble. Intellectuellement, ils profitent probablement de l’usage des dictionnaires et des règles grammaticales ce que ne feraient pas leurs rivaux anglais. »

Comment Orwell aurait évolué vis-à-vis des partis favorables à l’indépendance écossaise qui obtiennent aujourd’hui une majorité des suffrages ?

Quelques jours avant sa mort, Orwell note dans son journal qu’il est désolé d’avoir raté un Ceilidh pour le Nouvel An 1950. C’est une sorte de Fest noz gaélique qui lui tenait à cœur. Manifestement, Eric Blair alias George Orwell l’Écossais s’est réconcilié avec ses racines celtiques.

Roger Faligot

[1] Vitali Tretiakov, George Orwell ou Nikolai Kostomrov ? in Les Nouvelles de Moscou, 26 juin 1988. Le journlaiste compare jusqu’aux dialogues qui sont très ressemblants.

[2] Co-écrit avec Rémi Kauffer, publié aux Portes du Large (Rennes).

[3] Je renvoie à l’excellente enquête sur le sujet : José María Zavala, En busca de Andreu Nin, Plaza Janes, Barcelone, 2005.

[4] Certains biographes prétendent qu’il avait choisi le nom d’après un village anglais d’origine saxonne. Certains ont vu dans Orwell un nom qui vient du gallois « Aer-well » ?

[5] Bernard Crick, George Orwell, une vie, Balland, Paris, 1982.

[6] Richard J. Aldrich, The Hidden Hand (Britain, America and Cold War Secret Intelligence), Ed. John Murray, Londres, 2001.

[7] Voir Michel Viel, « La lettre et le chiffre : pour une élucidation des titres de George Orwell » in L’Arc N°94, 1984.

Commentaires récents